タグで探す

注目キーワード

イベントレポート

ヤンセンファーマ株式会社カスタマーエンゲージメント本部のトレーニング部門のみなさまは、5つの領域の営業部門に対し、研修を企画・実行しています。「最も信頼されるMRの育成を目指す」という大きなゴールに向け、トレーニング部門の全員がBID講座 を受講し、一丸となってスピーディーに改革を行うことに成功しました。今回は、その背景やお取り組み内容について、板垣学様、⽯⽥和昭様、鈴木克典様に伺いました。

| アジェンダ |

|

|---|---|

| ご発表者 | ヤンセンファーマ株式会社 カスタマーエンゲージ本部 グループマネジャー 板垣学様 石田和昭様 鈴木克典様 |

| 解説 | 熊本大学大学院 教授システム学専攻 教授 鈴木克明 サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長 森田晃子 |

ヤンセンファーマ様は、「世界最大級のトータルヘルスケアカンパニー」であるジョンソン・エンド・ジョンソンの医薬品部門です。板垣様、石田様、鈴木様は、本社のカスタマーエンゲージ本部のトレーニング部門に所属し、5つの領域毎にMR・DM(営業所長)に対する知識とスキルのトレーニングの企画・実行を担うことで営業部門をサポートしています。

今回の物語はトレーニング部門の“教育改革”のお話です。「最も信頼されるMRの育成を目指す」という大きなゴールに向け、以下の3つのことに取り組みました。

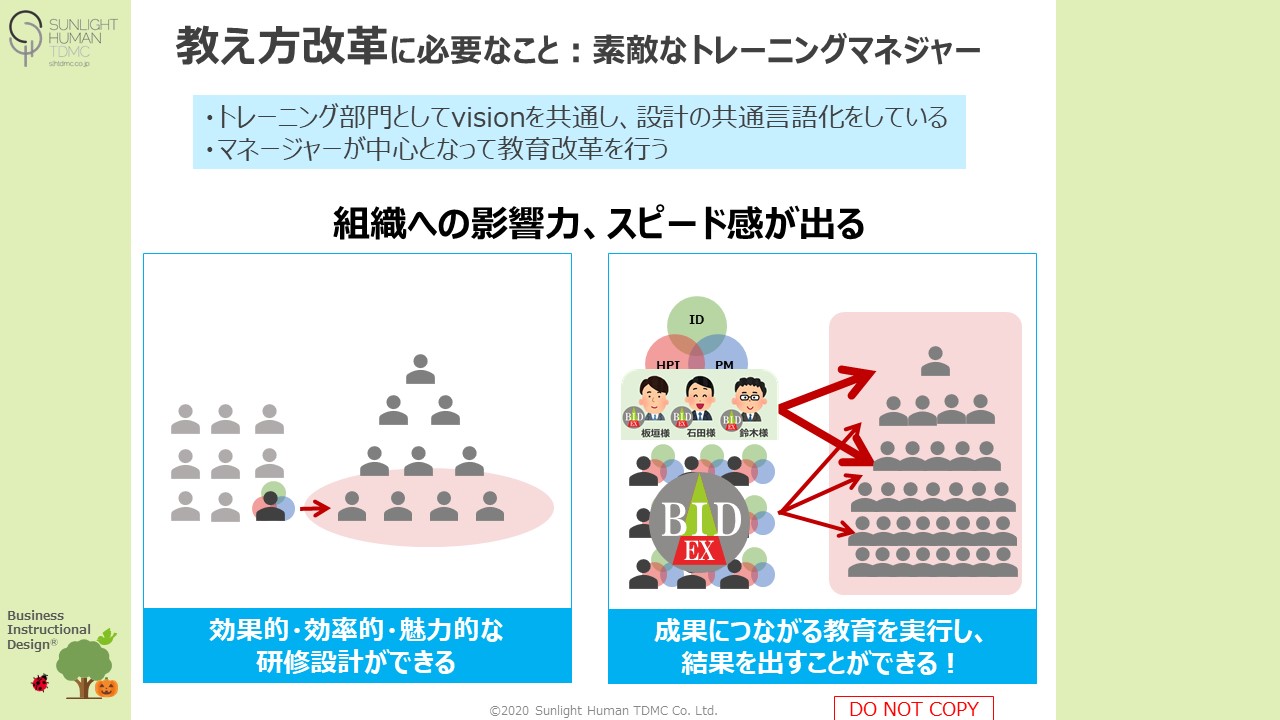

そして、この取り組みをマネージャー3名様自ら担っている点がもう1つの大きなポイントになります。

近年の製薬業界の変化や、MR活動の見直し、さらにMR育成体制刷新、トレーニング部門でのトランスフォーメーションが必要になりました。

近年の製薬業界の変化や、MR活動の見直し、さらにMR育成体制刷新、トレーニング部門でのトランスフォーメーションが必要になりました。

まず、2018年に関係部門にヒアリングをして課題を洗い出しました。

などの課題が浮き彫りとなります。KKD(経験・勘・度胸)に加えて、根拠のあるトレーニング理論も求められるようになったのです。

そこで、トレーニング部門のビジョンを掲げ、

ために、BID導入を決断しました。

2019年4月から数名づつBID講座を受講され、各グループにBIDを理解した者を2名づつ配置しました。その人を軸に、グループ内のでBID勉強会を行いましたが、BID講座を受講している人とそうでない人で知識・スキルに差があったことや、新しい理論の理解度に差があり、BIDの導入には当初苦労もありました。グループの半数の人はBID講座を受講しておりましたが、先の課題を克服するべく、2020年夏にはトレーニング部門全員BID講座を受講させることを決めて、クローズド型で一気に受講をしてもらい、BIDエキスパート取得し、相互にアドバイスしあえる環境が整いました。

トレーニング部門内でBIDの理解を深め、共通言語を作りを行ったことが、組織の強みとなっていったのです。

2019年夏にはオリジナルの研修設計のフォーマットを作成しておりましたが、全員が受講を終えることを見据えて、2020年にフォーマットをリニューアルしました。

2019年夏にはオリジナルの研修設計のフォーマットを作成しておりましたが、全員が受講を終えることを見据えて、2020年にフォーマットをリニューアルしました。

フォーマットは3つに分かれています。

トレーニング部門内での勉強会やワークショップの開催やオリジナルのBID設計シートにより、全員が漏れのない形で研修設計ができるように努めています。

評価も明確化していることで効果測定が徐々にできるようになってきました。

研修の評価について

徐々に変化が現れ始めています。レベル1の結果としては、2020年2月ごろから、満足度調査が右肩上がりになっており、効果・効率・魅力的な研修ができていると手応えを感じています。また、3月からはオンライン研修となっていますが、対面よりもいい数字が出ています。レベル2については、知識は確認テスト、スキルはアセッサーによるスキルアセスメントを行っています。2021年の課題として、レベル3のパフォーマンスの改善に向けてチャレンジしていきます。

現在は、トレーナー全員がBIDエキスパートを取得し、組織全体としてスタートラインに立った状態となっています。BIDの考えに基づいて、トレーナーの能力開発をすることで、標準化・共通言語化をはかることができたのです。

現在は、トレーナー全員がBIDエキスパートを取得し、組織全体としてスタートラインに立った状態となっています。BIDの考えに基づいて、トレーナーの能力開発をすることで、標準化・共通言語化をはかることができたのです。

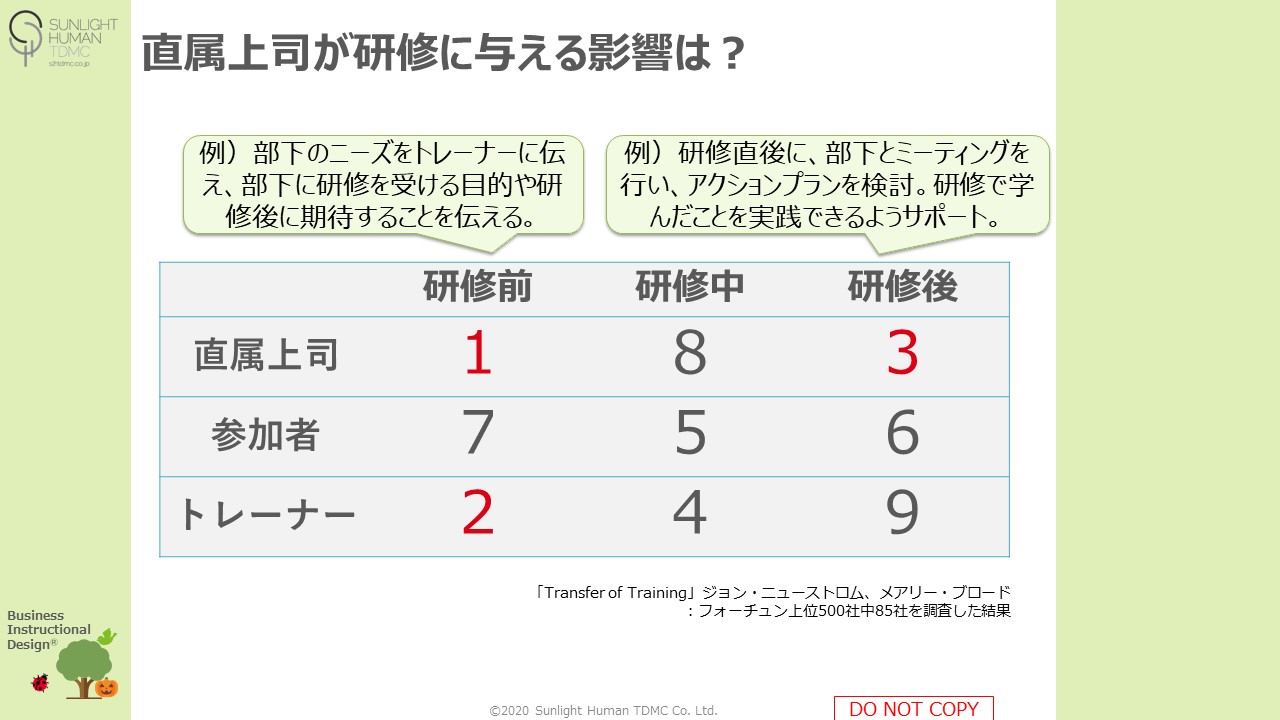

トレーニング部門内でBID講座を受講するにあたってのポイントは、受講前と受講後に上司が関わること。受講前は、上司とメンバーが事前面談をして、期待値をすり合わせました。受講期間中も最終プレゼンの前は上司が内容を確認し、受講後も上司からフィードバックをしました。これは、トレーナー育成に非常に有効な手立てだったと思います。

今後の課題について、熊本大学 教授システム学専攻教授 鈴木克明先生からアドバイスをいただきました。

BIDを理解している仲間を増やし、横展開していくことは、時間がかかりますが、一歩一歩着実に進んでいますね。共通言語を持てたことが大きいです。

また、BID研修設計シートをフォーマットのまま使うのではなく、自社に合わせて工夫していることもいいですね。工夫をする過程の中で、メンバー内でディスカッションしていくことになるので、よりBIDについての理解が深まります。

BIDを知らない営業部門とのコラボレーションについては、営業部門の言語で語ることが重要です。専門用語は使わずに、「我々の専門性は、あなたがた営業部門が求めていることの役に立ちます」という切り口で語る。営業部門が求めていることとは、例えば売上や顧客満足度などでしょうか。それを組み込んでいくことです。

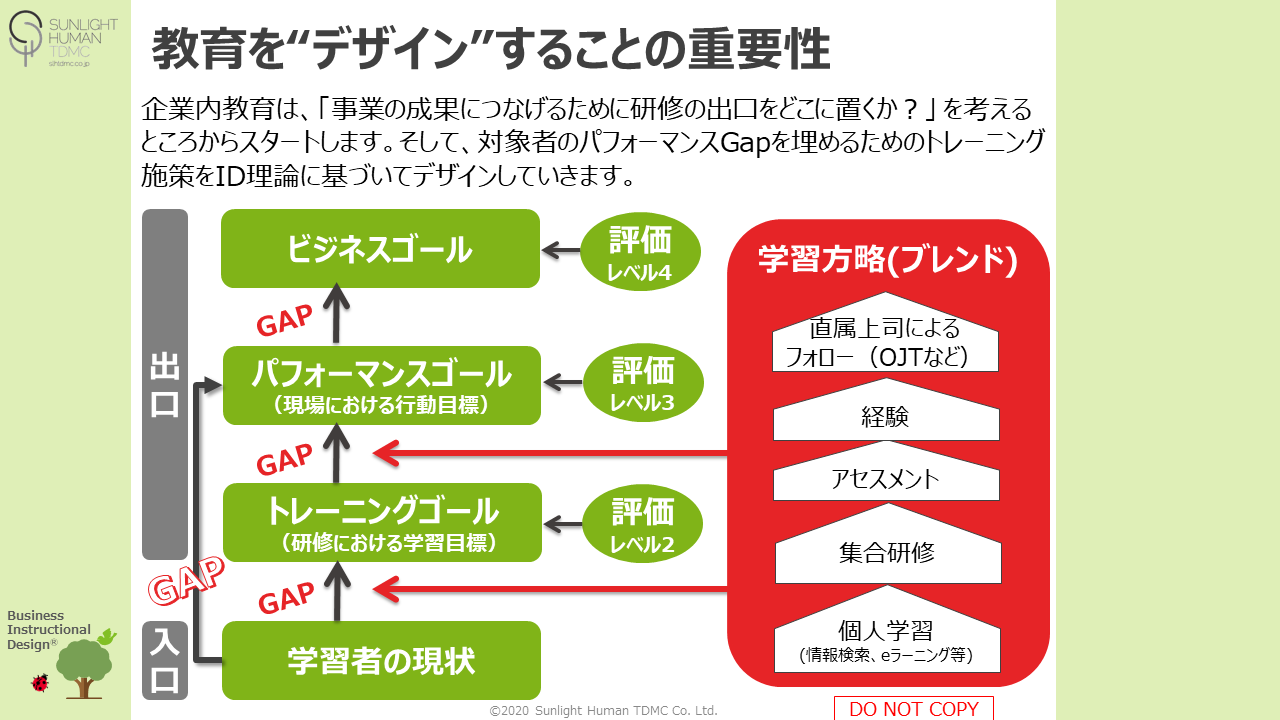

BID講座の受講は会社としての投資なので、その見返りがどのくらいあるのかという話は、ROI(投資収益率)などの費用対効果の視点になります。つまり、カークパトリックのレベル3やレベル4の検証が必要です。レベル3は、トレーニングの結果としてMRが医師とのコミュニケーションでどのような変化があったのか、レベル4は、その行動変容が売上にどうつながったのか、顧客からの信頼度がどう高まったのかなどで判断します。テストの成績が上がったことや、トレーニングが好きになったという段階はレベル1です。

経営層には、「BIDを取り入れたことにより、事業の推進に役立っています。レベル4が上がったのはレベル3が変わったからで、その行動変容を引き出せたのは、この部門のトレーニングが効果的だったからです。もちろんトレーニングだけでは変わりませんが、トレーニングが果たしている役割はこういうところにあります」とストーリーを見える化して報告するとよいでしょう。そうすれば、効果を実感できるはずです。

マネージャーの方が3人も関わられているので、本気度が伝わってきますよね。

マネージャーの方が3人も関わられているので、本気度が伝わってきますよね。

また、IDの研修設計の部分だけではなくて、経営層にも納得いただけるようなHPI的な観点とマネージャー様自らが動かすことでPMの視点がしっかりと入っているということにパワフルさを感じました。

孤軍奮闘するのではなく、メンバー全員でBIDを学んだ点は大きな強みです。対組織に対する影響力とスピード感が段違いになりますよね。意思決定ができるということは、企業内教育では本当に重要だと思います。

一方で、マネジャーがなかなか動いてくれないという場合もあるかと思います。その場合には、ボスマネジメントを行い、自分から積極的に上司を動かしていくことも検討してみてはいかがでしょうか?!

”How Can I do it”

ヤンセンファーマさまは、マネージャーご自身がBIDを学び、組織を巻き込むことにより、改革のスピードアップをはかった好例です。社内教育の見直しをお考えの方はぜひご参考になさってください。

中外製薬株式会社様事例 こちら

2020秋物語全体のイベントレポート こちら

過去の物語シリーズ一覧 こちら

タグ

関連記事

イベントレポート

イベントレポート

2021/12/17

[テーマ]教育部門の新たな価値創出教育担当者の能力向上キーパーソンの巻き込み

ビジネスインストラクショナルデザインによる教え方改革 秋物語 2021 【アッヴィ合同会社様】詳細検索

注目キーワード

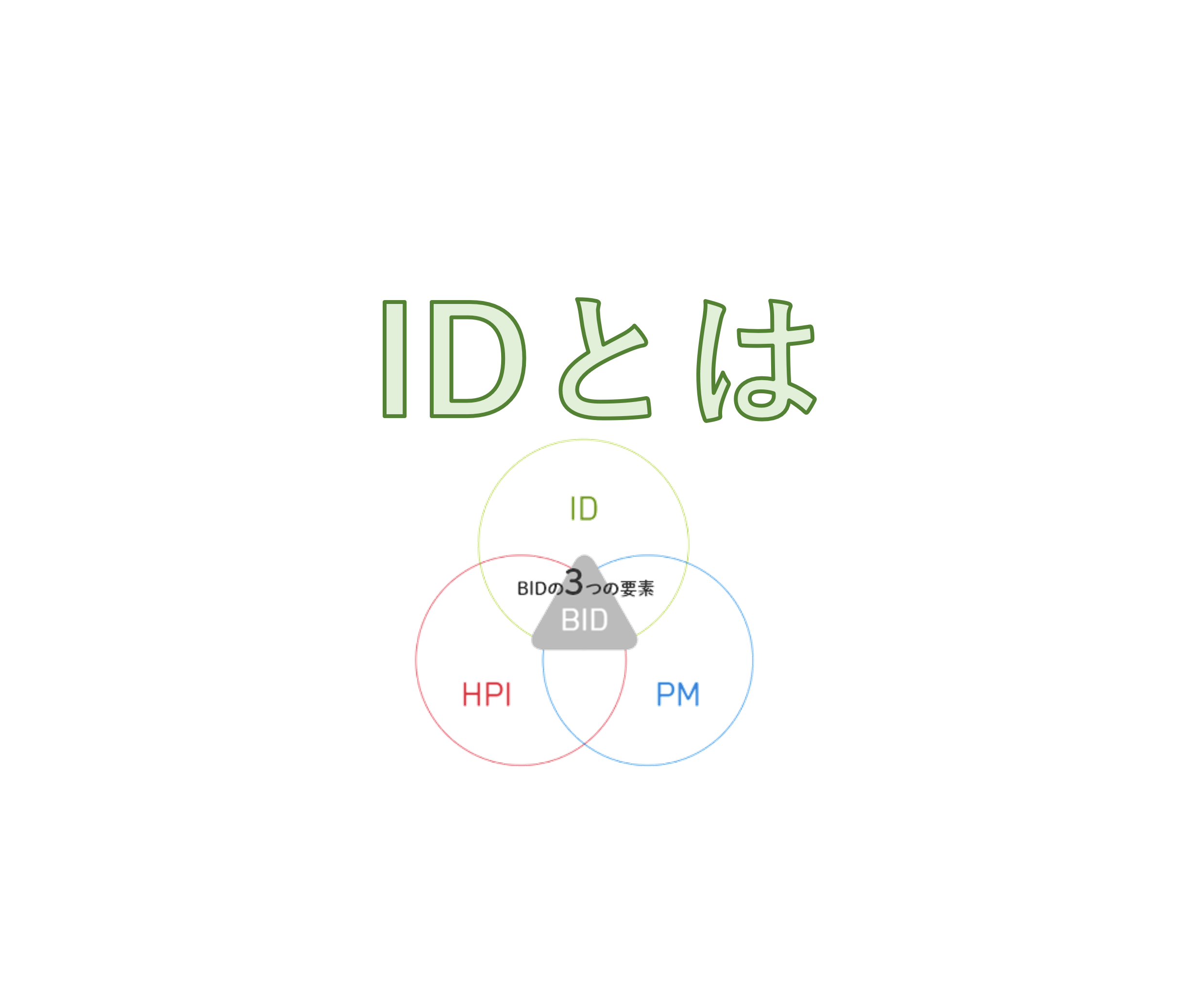

ID(インストラクショナルデザイン)とは

【教育部門インタビュー】

小野薬品工業株式会社 様

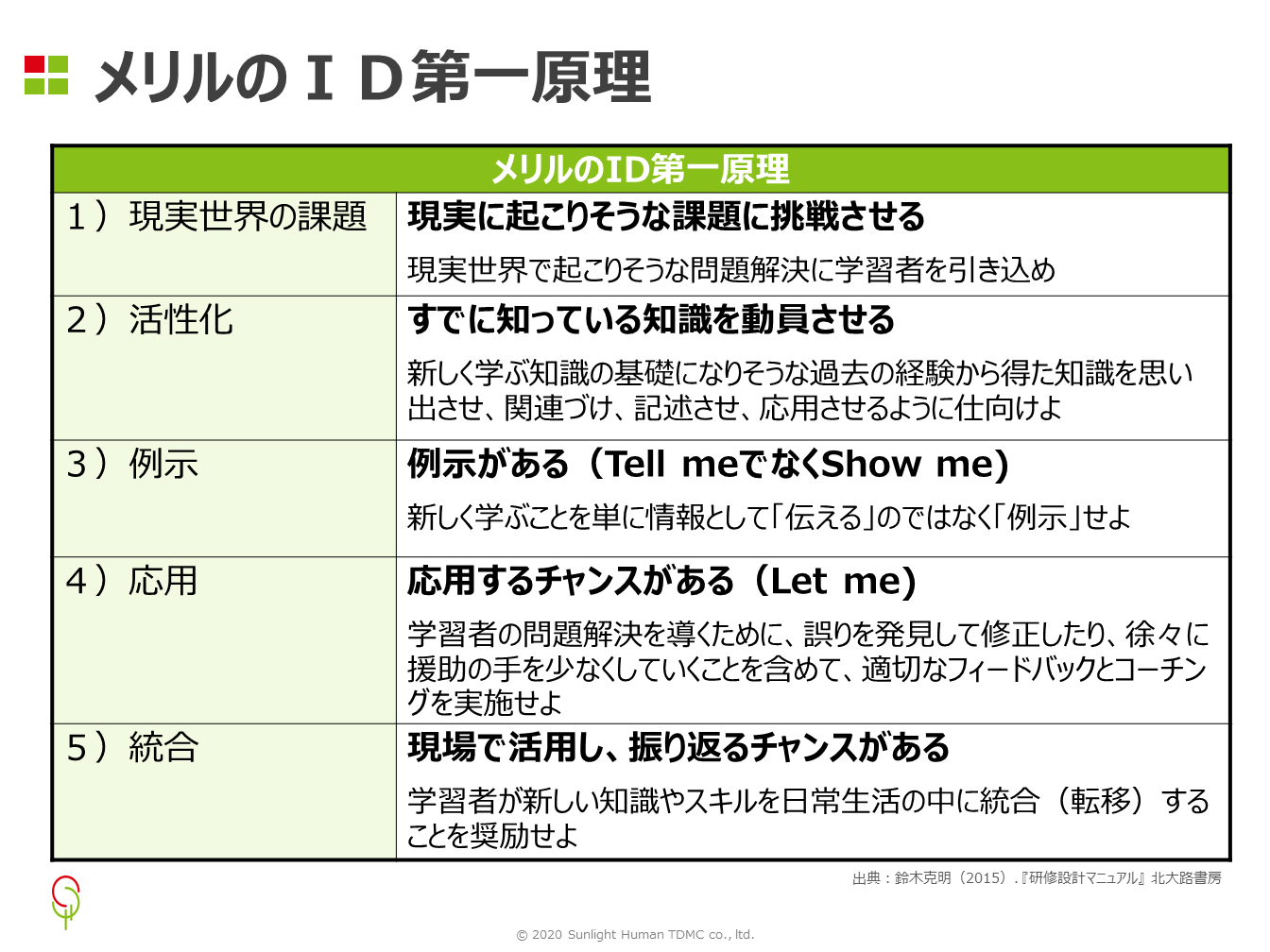

メリルのID第一原理とは

【ワークプレイスラーニングを考える】

第5回 未来に向けてどんな人財を目指すか

人を育てるのはOff-JTか?OJTか?

今求められるのはOJTも含めたグランドデザイン

おすすめの記事