タグで探す

注目キーワード

用語解説

従来型の人材教育を行い、「社員をうまく育てられない」といった悩みを抱えている企業は多くあります。なぜ、うまく育成することができないのでしょうか?

その理由の1つに、教育の対象が大人であるにもかかわらず、子どもの教育理論に基づいて知識付与型のカリキュラムが組まれていることが挙げられます。

学校教育(子どもの学び)と比較をしながら、企業内教育(大人の学び)について理解することが必要です。

大人には大人のための学び、「アダルトラーニング」という教育理論があります。

大人の教育の大前提を確認してみましょう。

こういった特徴のある大人に対して知識付与型の子どもの教育を行えば、ミスマッチが起きてしまいます。

子どもの学び「ペタゴジー」と大人の学び「アンドラゴジー(アダルトラーニング)」の違い

では、子どもの学び「ペタゴジー」と大人の学び「アンドラゴジー(アダルトラーニング)」の違いを整理していきましょう。

私たちは、小学校、中学校、高校、大学とずっと学校教育を受けてきたため、学校教育での学びの特徴が染みついています。

教育担当者は、まず自分たちが受けてきた教育が、子どもの学び「ペタゴジー」に当たるものであったことを認識しましょう。

そして、発想を切り替える必要があります。企業の人材教育を大人の学び「アンドラゴジー(アダルトラーニング)」としなければ、受動的な人材を育てる結果となりかねません。

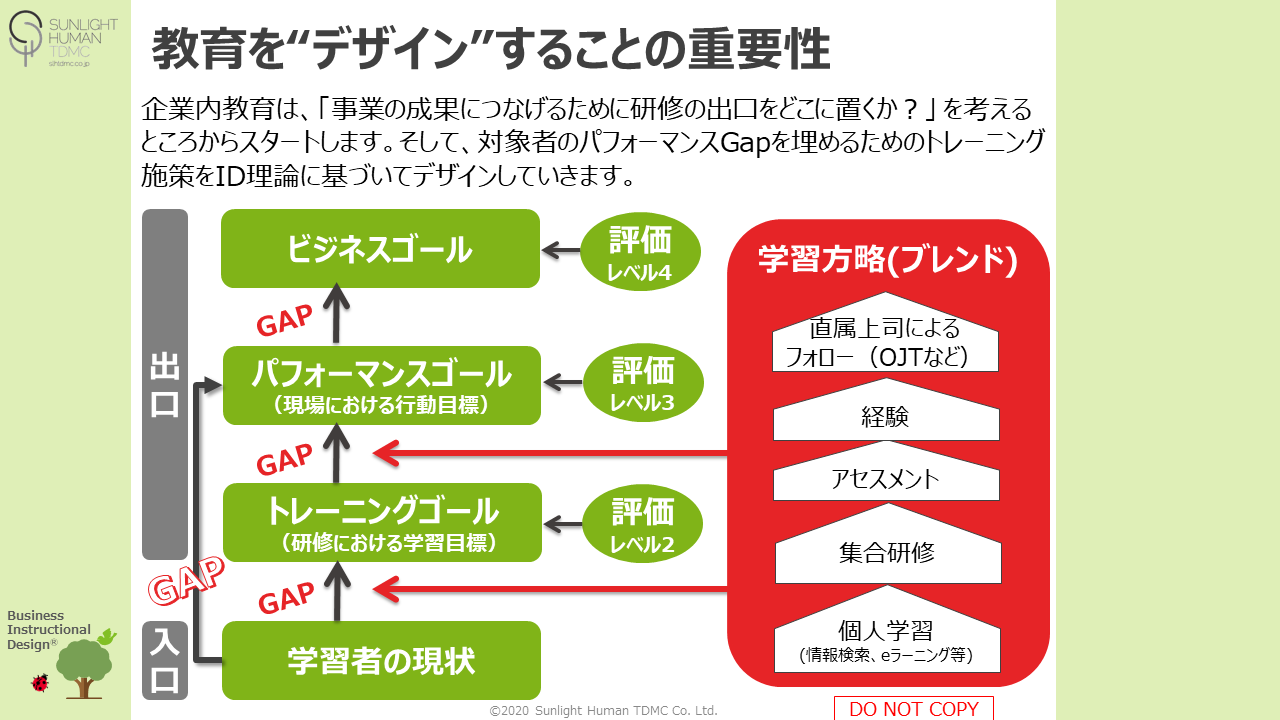

研修自体を目的とせず、「研修で学んだことを研修が終わった後の行動にどう活かすか(どう実利に結びつけるのか)」を意識した上で、学びをデザインしていかなければいけないといえるでしょう。

タグ

関連記事

用語解説

用語解説

用語解説

詳細検索

注目キーワード

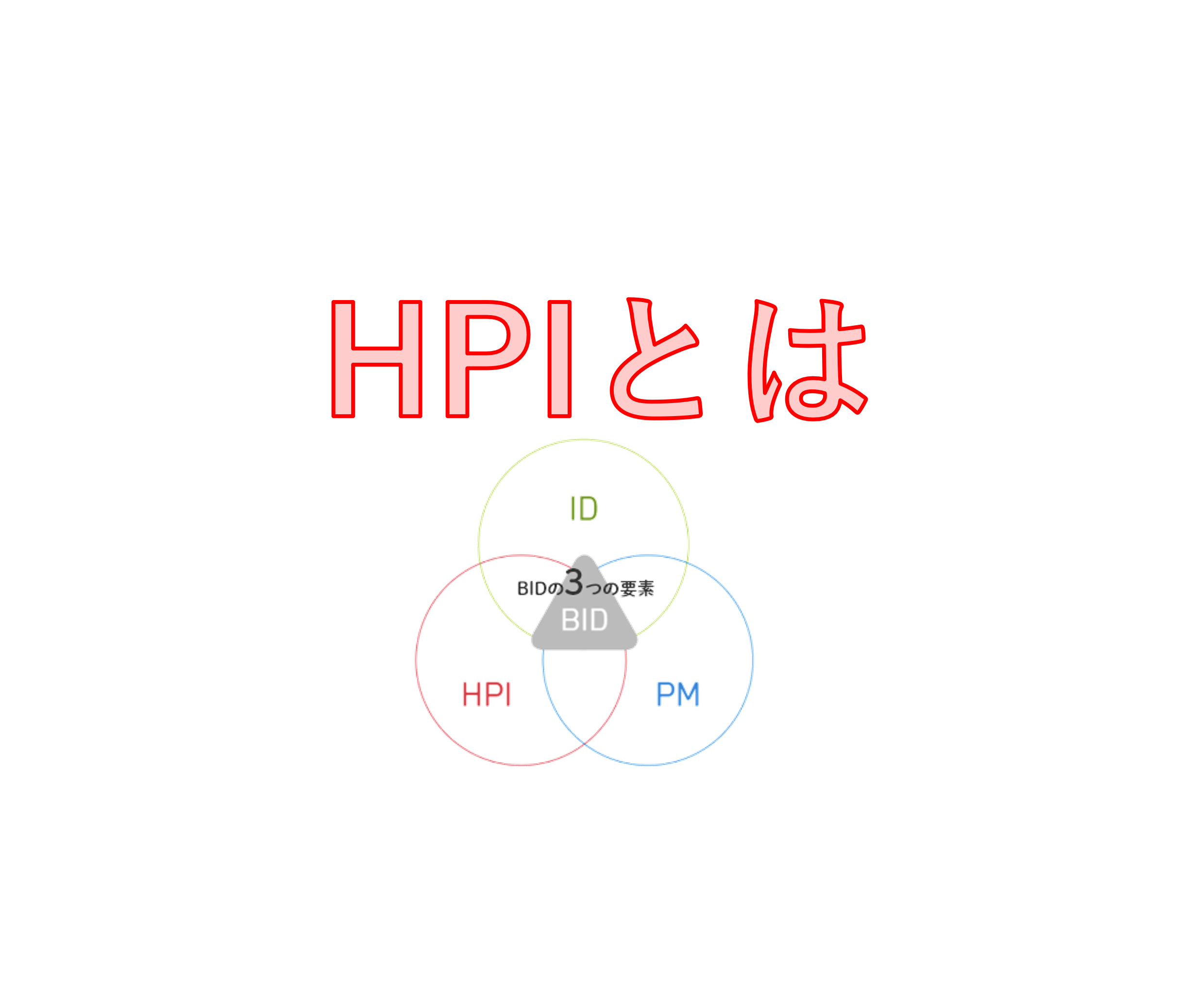

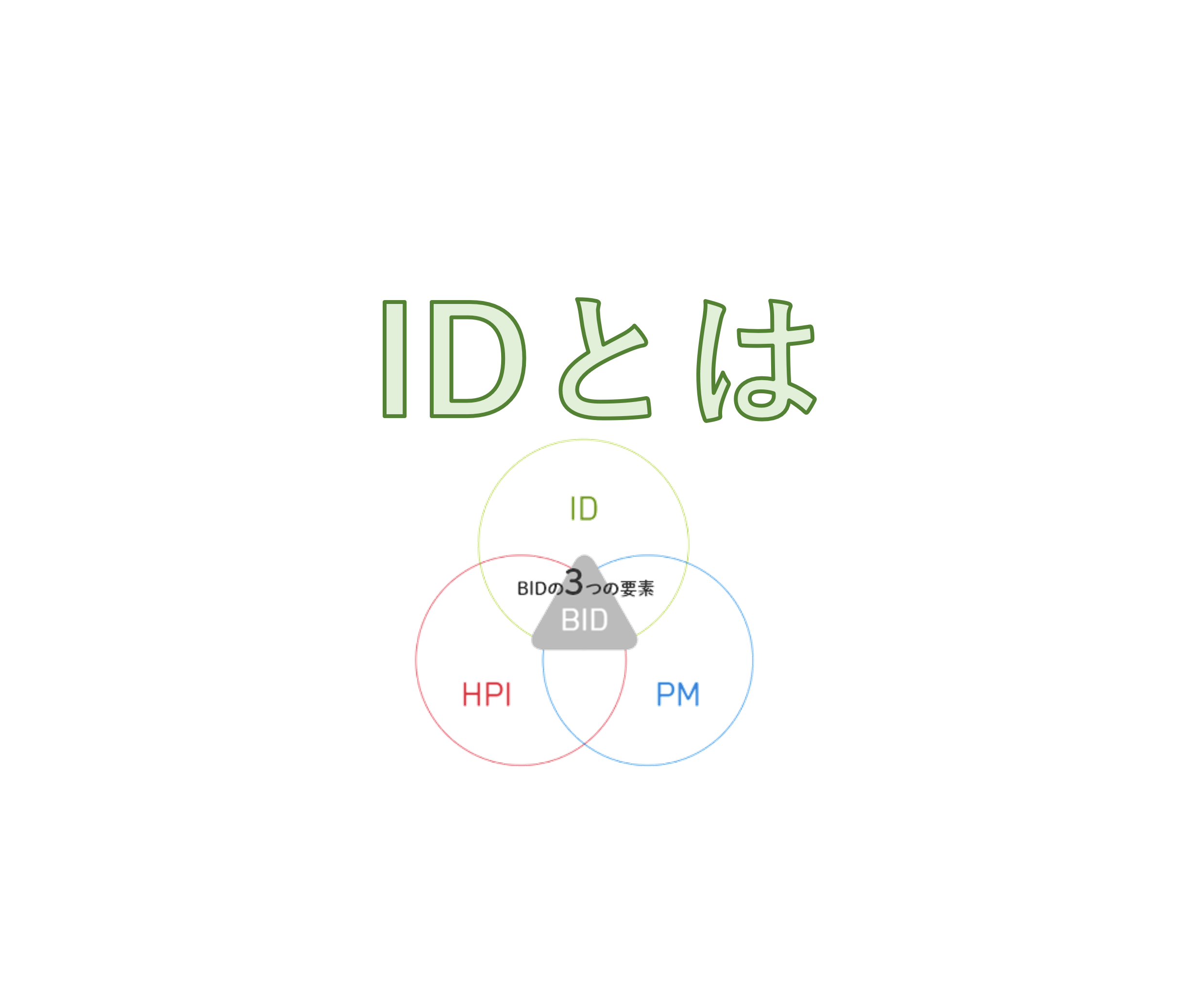

ID(インストラクショナルデザイン)とは

【教育部門インタビュー】

小野薬品工業株式会社 様

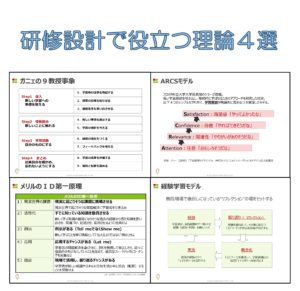

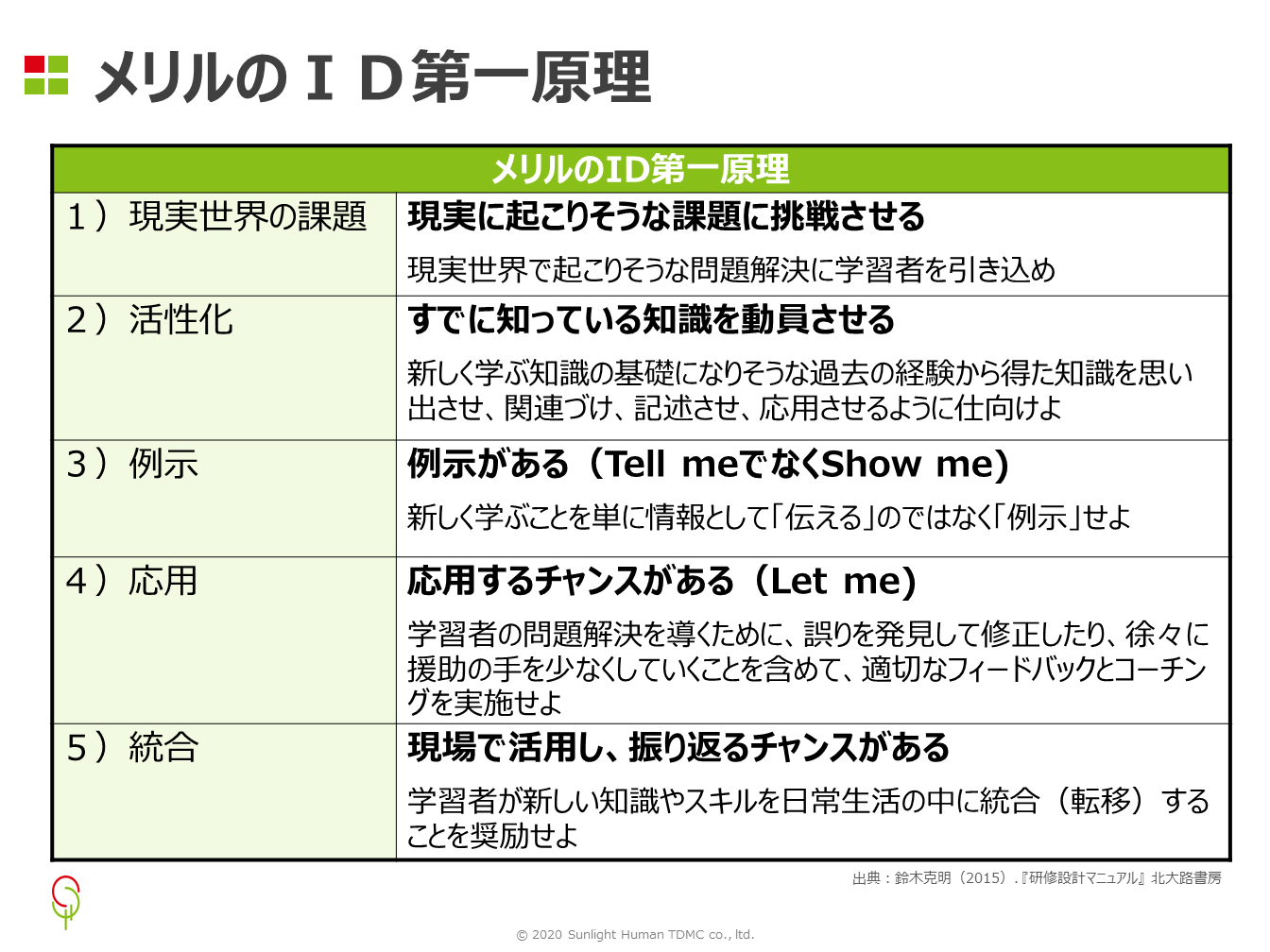

メリルのID第一原理とは

【ワークプレイスラーニングを考える】

第5回 未来に向けてどんな人財を目指すか

人を育てるのはOff-JTか?OJTか?

今求められるのはOJTも含めたグランドデザイン

おすすめの記事