タグで探す

注目キーワード

コラム

サンライトヒューマンTDMC代表の森田 晃子です。

前回は、人材教育における「対象者の現状の明確化」が重要な理由を紹介しました。今回は、人材教育の「出口と入口」をつなぐロードマップ作成術を見ていきます。

前回の続きです。

ロードマップ作りは、前年度の夏や秋くらいからスタートする企業が多いです。なぜならば、予算や人員の確保が必要になってくるからです。ロードマップの作成が研修の直前では、予算や人員の確保が難しく、教育が付け焼き刃になり、成果も出しにくくなってしまいます。さらにいうと、本当に研修をすべきなのかも吟味できないまま、突貫工事的に教育を行おうとする意識が働きがちになってしまいます。

事務的な観点からいうと、よい会場が埋まってしまったり、お願いしようとしていた講師の予定が合わなかったりするので、準備は早ければ早いほどよいといえるのです。

ただし、研修の細かな内容は「今」現場で必要とされる「Just in time」なものが仕事に役立つのでミクロデザインの設計は数カ月前が良いでしょう(前述した大きなADDIE、小さなADDIEの発想です)。

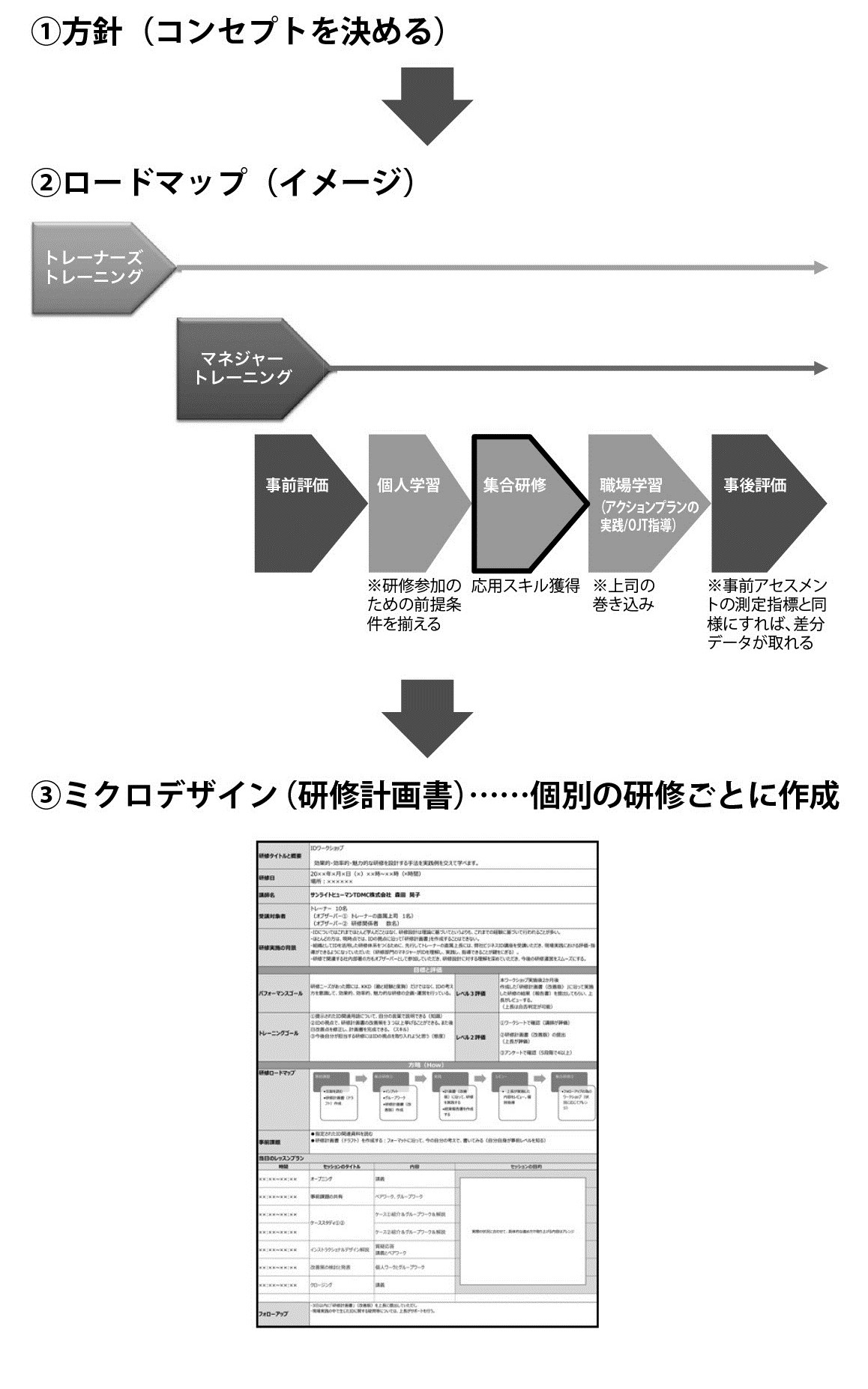

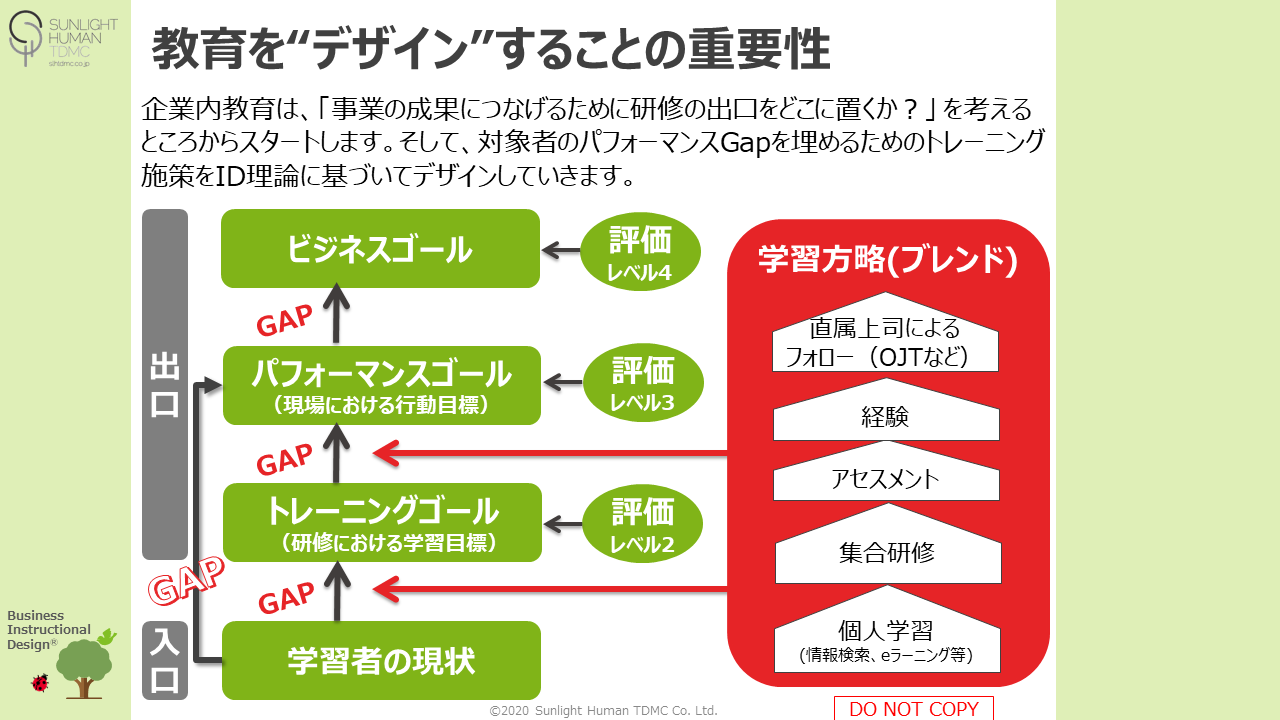

[図表]教育デザインのステップ

「対象者の現状」と「パフォーマンスゴール」の間には「トレーニングゴール」と「ラーニングゴール」があり、それぞれ方略が異なります。

具体的には、「対象者の現状」から「トレーニングゴール」への方略は研修、「トレーニングゴール」から「ラーニングゴール」への方略は職場学習、「ラーニングゴール」から「パフォーマンスゴール」への方略は実践学習(OJT)です(以前、連載第7回にて解説)。

「営業がお客様とディスカッションができるようになるため」の研修をHOWに落とし込んで考えてみましょう。

【研修の方略】

事前課題のeラーニングで新製品の知識を習得し、集合研修のワークショップでお客様とのコミュニケーションについてのスキルを学び、最後に自分の担当先でのアクションプランを作成します。

【職場学習の方略】

研修後は職場において(例えば営業所会議の中で)チーム内のロールプレイでさらにスキルをみがきます。

【実践学習(OJT)の方略】

訪問先で実践します。上司が同行し、部下の行動観察をしてフィードバックします。前述した行動チェックリストがあれば、この同行時にチェックし、フィードバックに活用できます。

このように、研修・職場学習・OJTと、さまざまな手法をブレンドして、対象者を「現状」から「パフォーマンスゴール」まで引き上げていくのです。

◀◀魔法の人材教育【連載 第9回】人材教育における「対象者の現状の明確化」の重要性

魔法の人材教育【連載 第11回】優秀な人材を育てる「研修計画書(ミクロデザイン)」の概要▶▶

著書

関連記事

コラム

コラム

コラム

コラム

詳細検索

注目キーワード

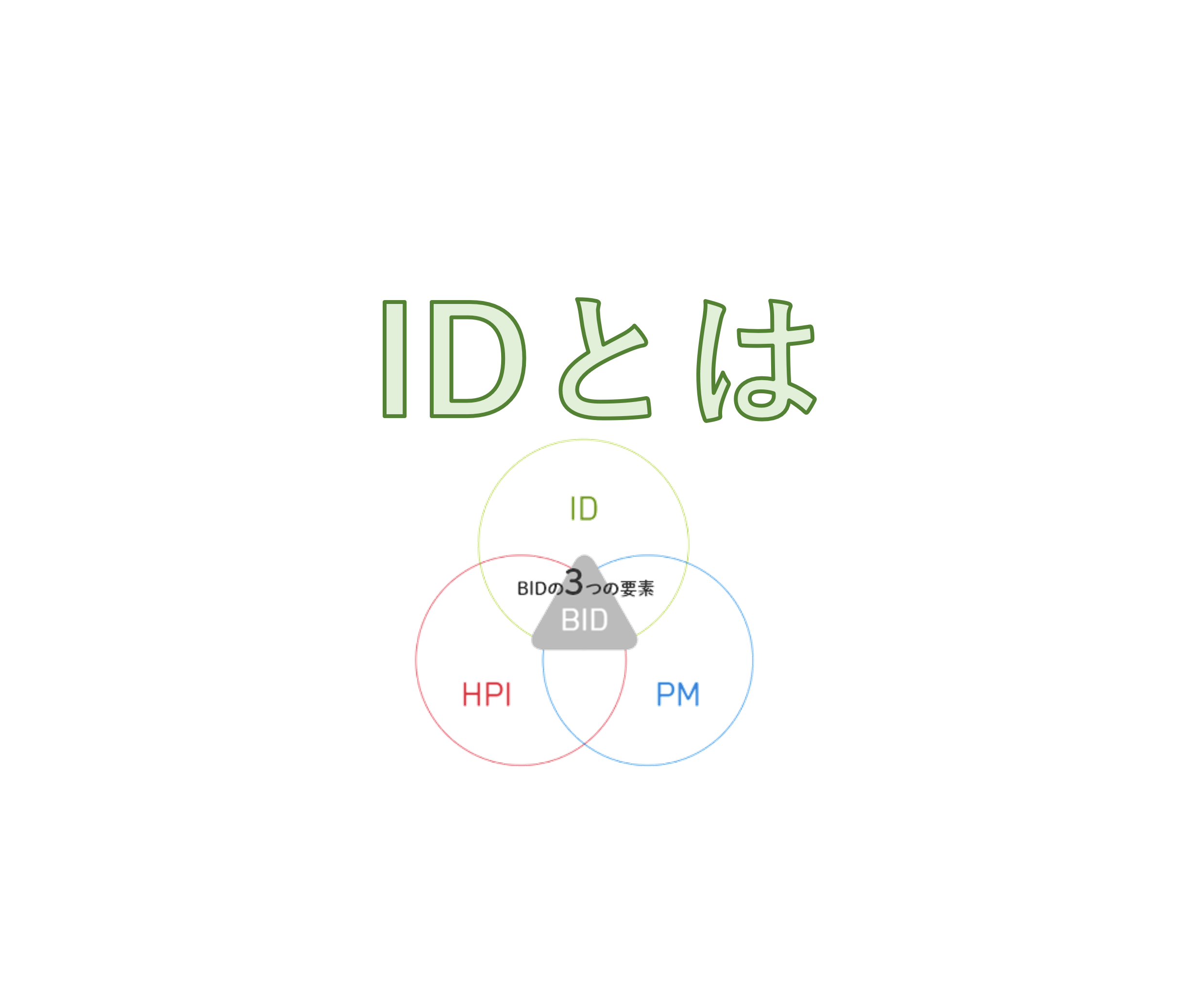

ID(インストラクショナルデザイン)とは

【教育部門インタビュー】

小野薬品工業株式会社 様

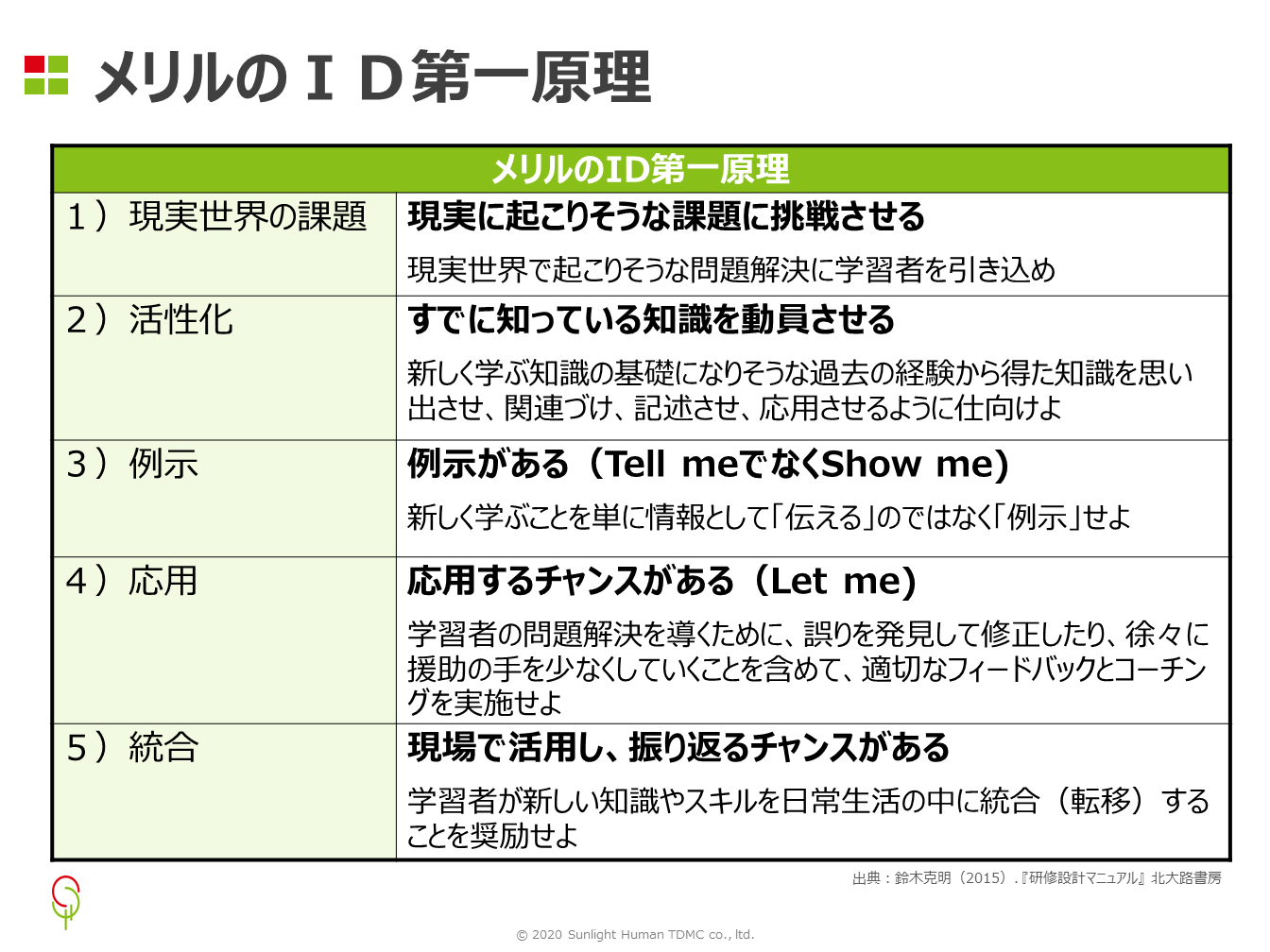

メリルのID第一原理とは

【ワークプレイスラーニングを考える】

第5回 未来に向けてどんな人財を目指すか

人を育てるのはOff-JTか?OJTか?

今求められるのはOJTも含めたグランドデザイン

おすすめの記事