タグで探す

注目キーワード

コラム

サンライトヒューマンTDMC代表の森田 晃子です。

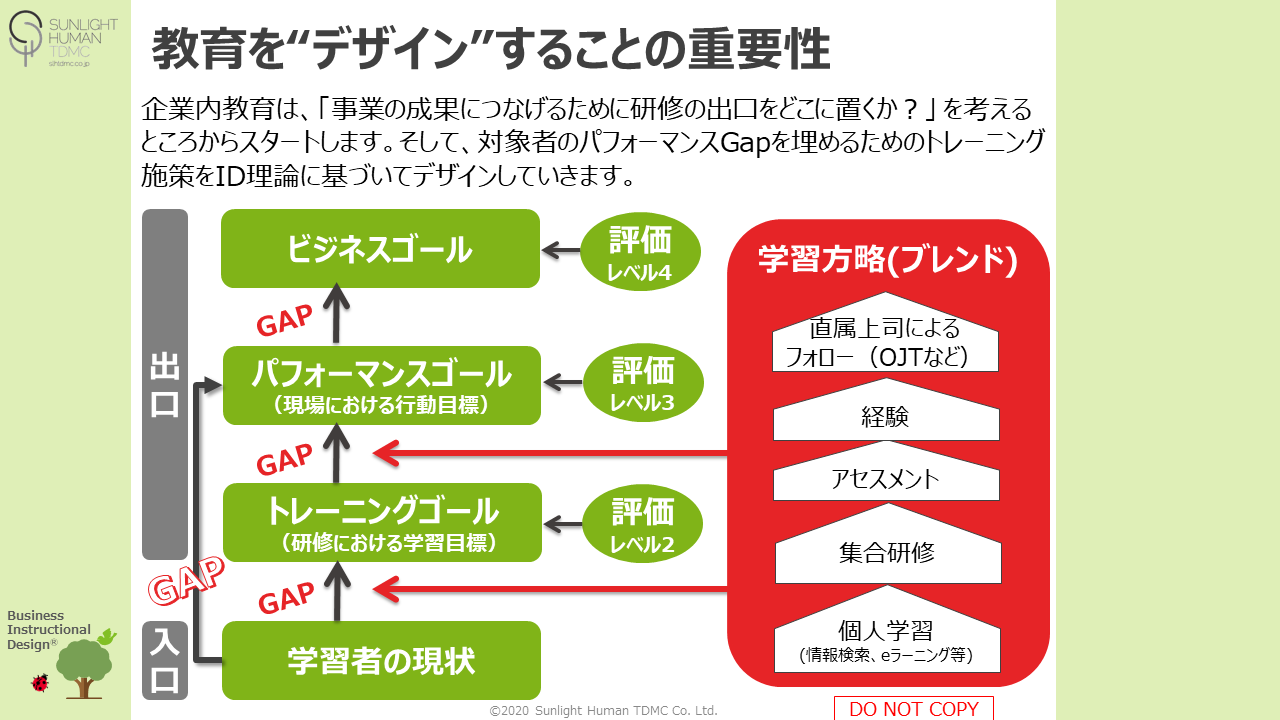

連載第21回に引き続き、参加者を的確にゴールに導く「研修資料」の作り方を見ていきましょう。今回は、研修の「テスト」について説明します。

連載第21回目の続きです。

●研修資料の開発③(テスト)

テストは、知識のインプットがメインの研修時に行います。「10問中8問正解であれば合格にする」などの合否基準を決め、トレーニングゴールへの達成度を測定します。

トレーニングゴールに合わせて適切なアセスメントになっているか、人材教育担当者だけで判断するのではなく、周囲を巻き込み客観的な判断を入れましょう。指標がブレてしまっては、ゴールまでの達成度を適切に評価することはできません

また、グループワークをしたチームでの発表をテストに代えているケースがありますが、基本的には個人の理解度を測るテストは入れた方がよいでしょう。

職場では、ワークを一緒にしたチームで働くわけではありません。あくまでひとりの力量を伸ばすことを目的にした研修であるのならば、個別のテストは用意すべきだと考えています。

よくお見かけするのが、確認テストと称しながらも研修で取り上げた内容の十分の一にも満たないというものです。これではおそらく、トレーニングゴールを達成したという担保にはならないでしょう。

なお、出題の中で、想定以上にできていない項目がある場合には、人材教育担当者は振り返りを行い、次回の同様の研修に活かしたり、アフターフォローを適切に行ったりする必要があります。

反転学習で知識習得を前出ししている時は、テストはEラーニングシステムを使うと集計も楽で効果的です(知識テストに合格していることがアウトプット型の集合研修の参加資格とすることもできます)。

◀◀魔法の人材教育【連載 第22回】どう育てる?「自ら考える力」を持つ自律した人材

魔法の人材教育【連載 第24回】次回開催に生かすための「研修アンケート」の使い方▶▶

著書

タグ

関連記事

コラム

コラム

コラム

コラム

詳細検索

注目キーワード

ID(インストラクショナルデザイン)とは

【教育部門インタビュー】

小野薬品工業株式会社 様

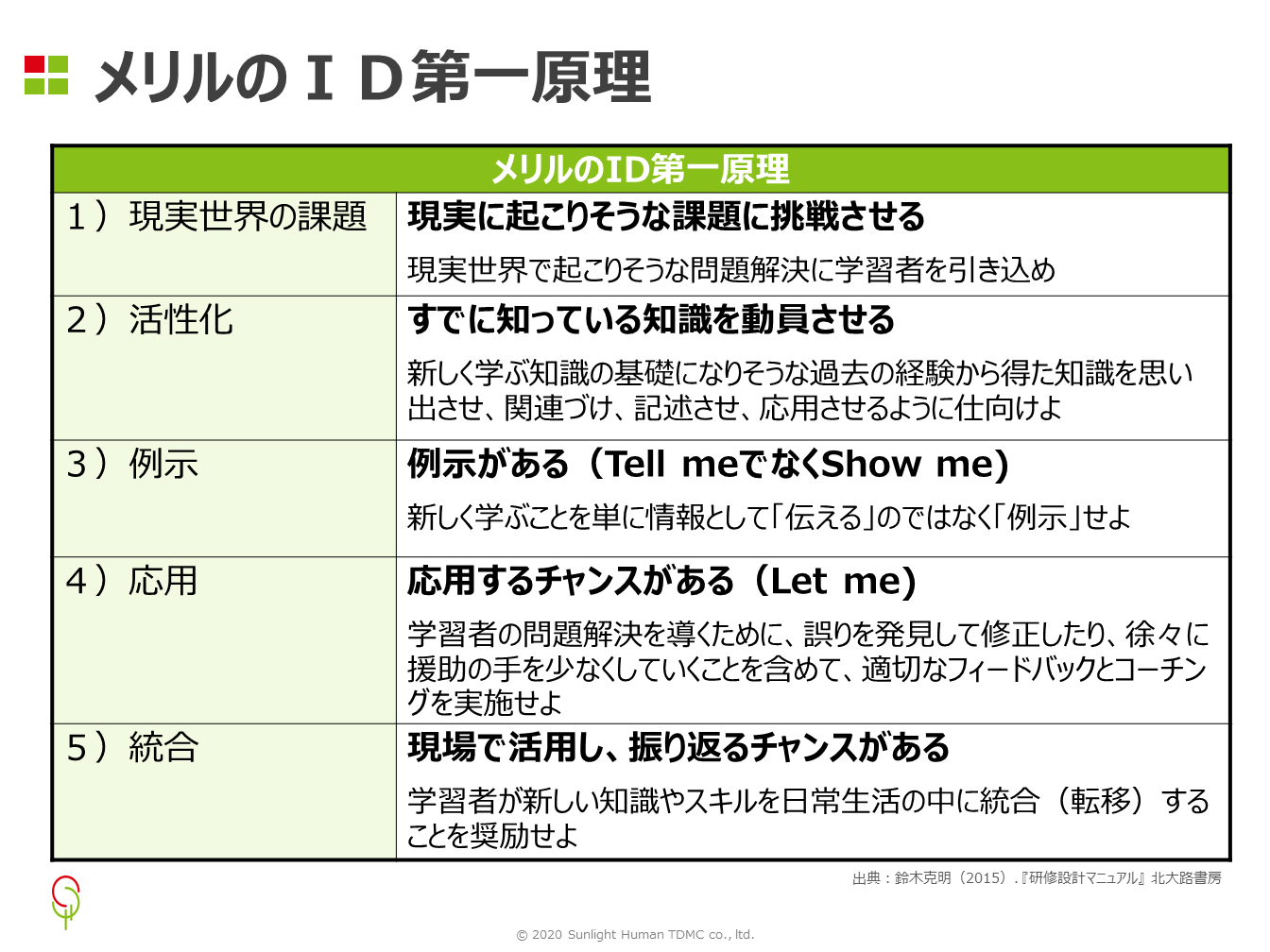

メリルのID第一原理とは

【ワークプレイスラーニングを考える】

第5回 未来に向けてどんな人財を目指すか

人を育てるのはOff-JTか?OJTか?

今求められるのはOJTも含めたグランドデザイン

おすすめの記事