タグで探す

注目キーワード

コラム

サンライトヒューマンTDMC代表の森田 晃子です。

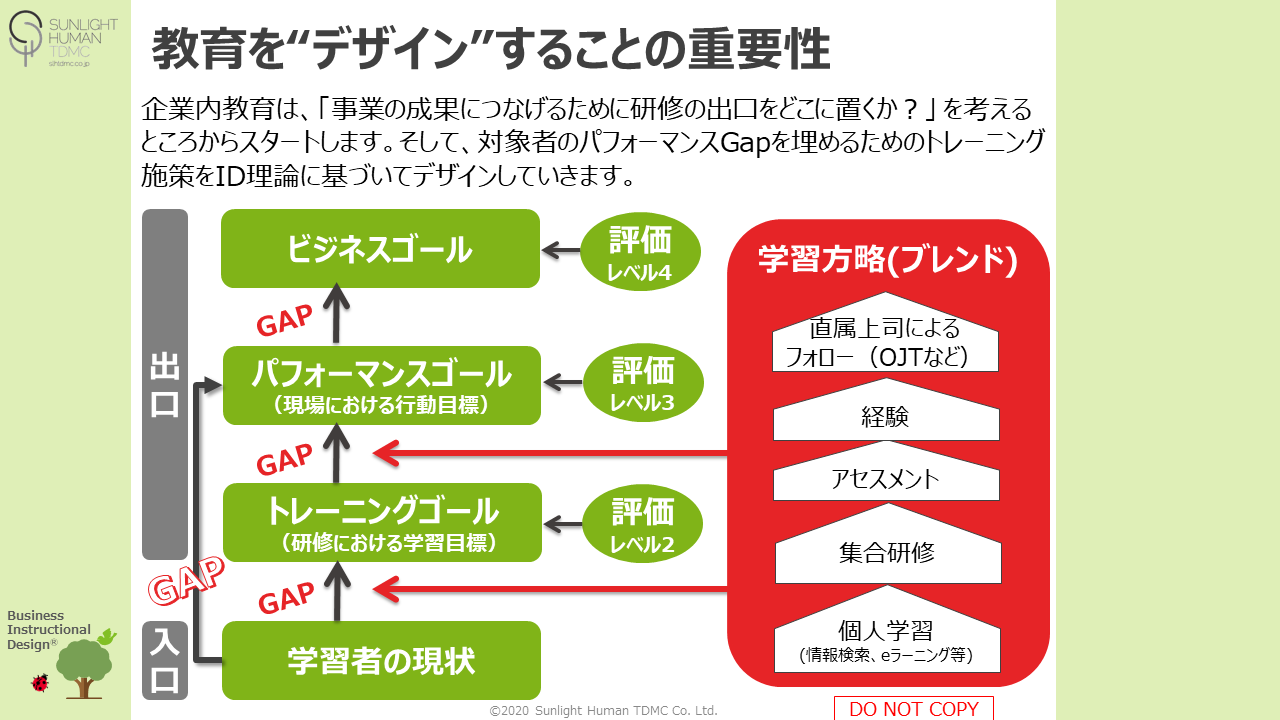

前回は、参加者を的確にゴールに導く「研修資料」の作り方を説明しました。今回は、自律した人材をどう育てるかを見ていきましょう。

最近、本当に良い研修は、自分のアクションに悩んで、もやもやして終わることなのかもしれないと考えています。「今日はスッキリした」というのは、答えをクリアに渡してしまっているということでもあり、多くの場合、与えすぎているのかもしれません。

もちろんある程度のスッキリ感は重要ですが、「自分はどうすれば良いのだろうか?」と思い悩むくらいがちょうど良いのかもしれません。

答えのないアクションプランを自分なりに考えて、職場やリアルワールドな場でトライ&エラーをしてみて、省察(リフレクション)をして、自分で考える力を身につけていかなければ「自律した人材」にはなれないからです。

つまり、研修内でPDCAは一巡しないということになります。アクションプランは現場で実行してもらい、現場の上司が手を差し伸べてフォローしてはじめてPDCAを回せることになるのです。与える量のバランスは私もいつも悩むところです。

◀◀魔法の人材教育【連載 第21回】参加者を的確にゴールに導く「研修資料」の作り方③

魔法の人材教育【連載 第23回】参加者を的確にゴールに導く「研修資料」の作り方④▶▶

著書

タグ

関連記事

コラム

コラム

コラム

コラム

詳細検索

注目キーワード

ID(インストラクショナルデザイン)とは

【教育部門インタビュー】

小野薬品工業株式会社 様

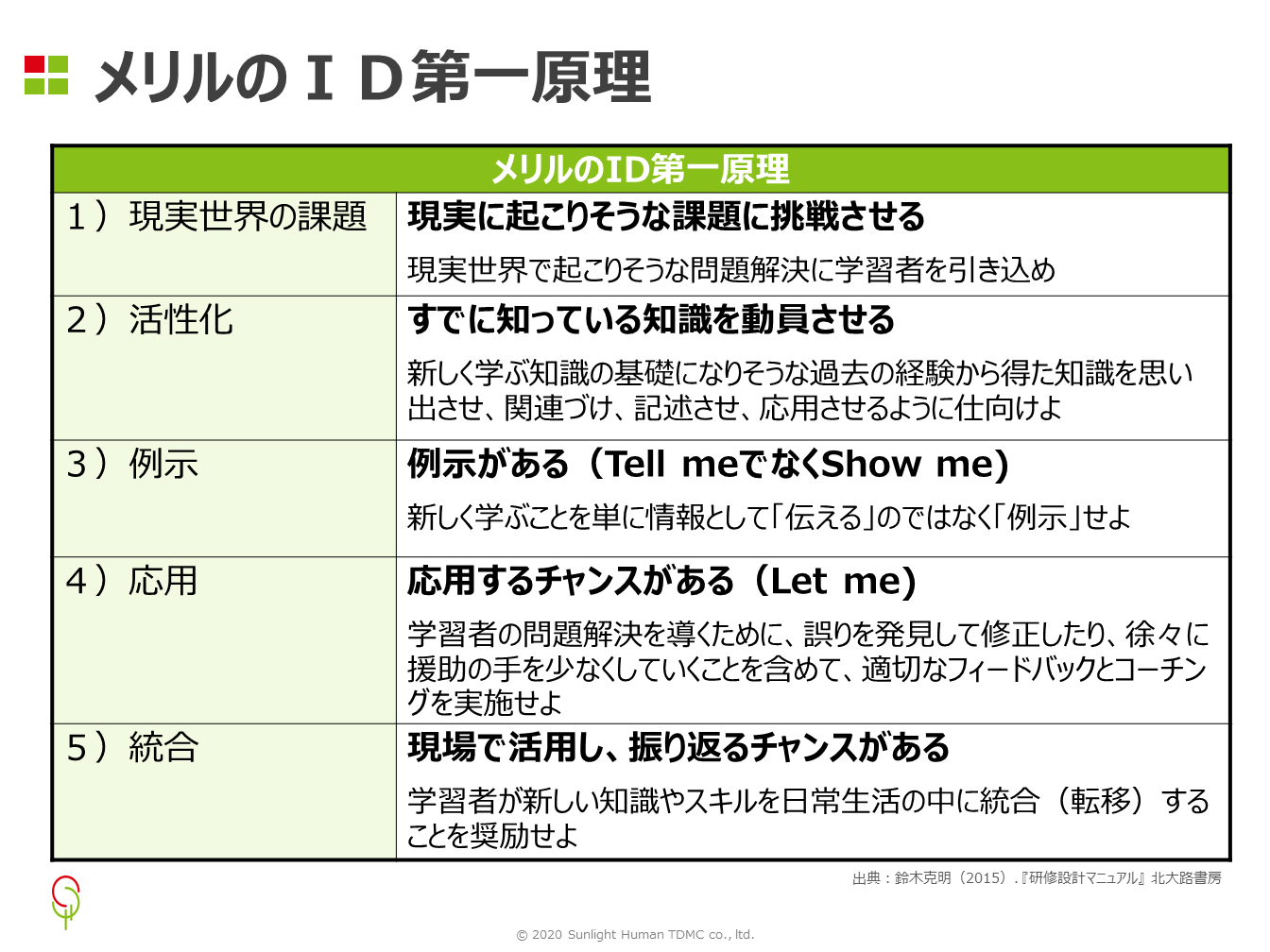

メリルのID第一原理とは

【ワークプレイスラーニングを考える】

第5回 未来に向けてどんな人財を目指すか

人を育てるのはOff-JTか?OJTか?

今求められるのはOJTも含めたグランドデザイン

おすすめの記事