タグで探す

注目キーワード

コラム

サンライトヒューマンTDMC代表の森田 晃子です。

前回は、退屈になりがちな「Eラーニング」を、研修で上手に活用する方法を紹介しました。今回は、「優秀な講師」を選ぶポイントを見ていきましょう。

ミクロデザインやコンテンツの準備が整えば、あとは当日のファシリテーションの出来不出来が集合研修の成否を分けることになります。準備が8割といいますが、当日のファシリテーションを誰がどのように実行するかで研修の成果はまったく異なってくるのが現実です。

誰にファシリテーターである講師を依頼するかはとても悩ましい問題ですよね。私のところには、社外講師のご依頼や「社内講師をアサインすべきでしょうか? 社外講師に依頼すべきでしょうか?」といったご相談が多くあります。

そこで、ここでは講師選びのポイントをご紹介します。

【ポイント1】

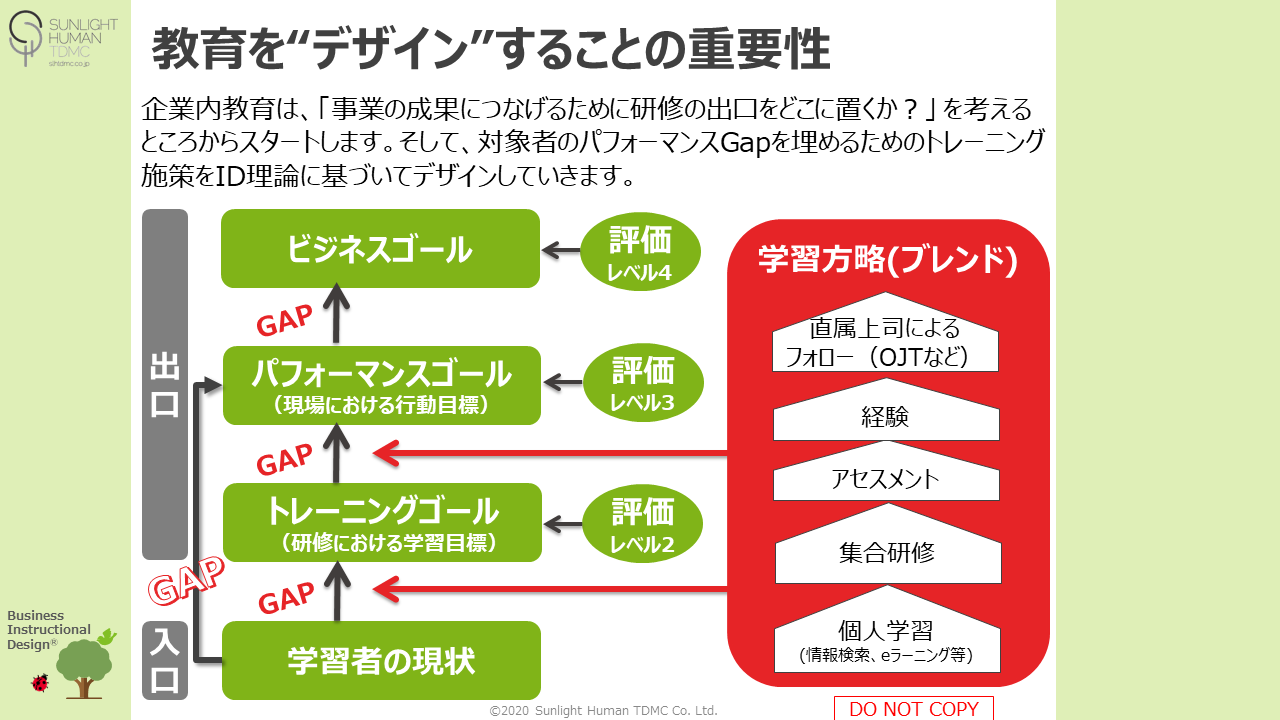

グランドデザインとその中で担当する研修の位置づけを理解してくれるか社外講師、社内講師(トレーナー)どちらの場合でも、「全体の方針・コンセプトを理解してくれる人」が研修ファシリテーターとなるための第一条件です。

さらに、「ロードマップの中で、自分がどこの研修の講師を担っているのかという、位置づけを理解できていること」も重要です。そのポジションを理解していないと、研修でのファシリテーションに深みが出てきません。

ちなみに、ここでの「深み」とは、参加者が働いている職場をイメージして、説明する際の言葉を変えたり、現場での行動に結びつけて解説したりできることです。インストラクショナルデザインは参加者中心で研修を設計し、実施していくものですから、参加者の職場の状況や入口と出口を理解していなければ、リアルワールドに落とし込めないのです。

私は、このリアルワールドに落とし込むという意味で、社外講師にお願いする場合でも、社内講師(トレーナー)・社外講師のブレンド型をお勧めしています。社外講師に依頼するスコープを決めて、先に社内講師(トレーナー)が説明し、その後「ではここからのコーナーは社外講師にお願いします」と、つなぐのが講師ブレンド型です。

「職場から研修」に引っ張る役割と、「研修から職場」に戻す役割を明確化していくことが欠かせません。そうしなければ、参加者は研修のトレーニングゴールを職場でのラーニングゴール、リアルワールドでのパフォーマンスゴールへと結びつけ、自分の組織に貢献することができません。

その研修と職場をつなぐ役割を担うのが、社内講師(トレーナー)です。もちろん、参加者の上司が研修を深く理解して、つなぐ役割を果たせる場合は、上司がその役割を担ってもよいでしょう。

私たちが社外講師として呼ばれた際は、人材教育担当者の方などに根掘り葉掘りヒアリングして、参加者の職場・組織に落とし込むところまで寄り添っておせっかいを焼くようにしています。

この話は次回に続きます。

◀◀魔法の人材教育【連載 第27回】企業内研修で「Eラーニング」を有効活用する方法②

魔法の人材教育【連載 第29回】研修の成果を左右する!? 「優秀な講師」を選ぶポイント②▶▶

著書

タグ

関連記事

コラム

コラム

コラム

コラム

詳細検索

注目キーワード

ID(インストラクショナルデザイン)とは

【教育部門インタビュー】

小野薬品工業株式会社 様

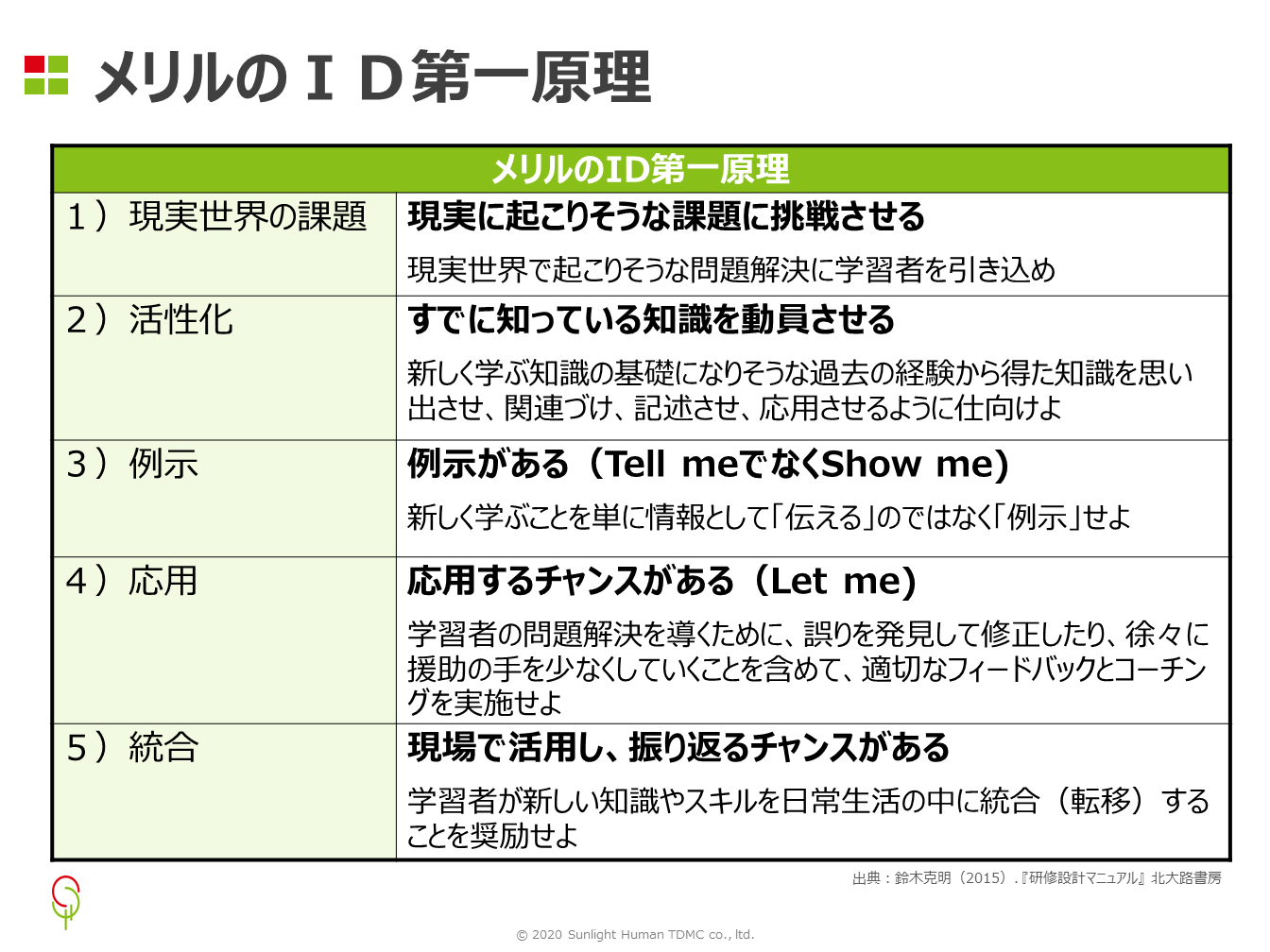

メリルのID第一原理とは

【ワークプレイスラーニングを考える】

第5回 未来に向けてどんな人財を目指すか

人を育てるのはOff-JTか?OJTか?

今求められるのはOJTも含めたグランドデザイン

おすすめの記事