タグで探す

注目キーワード

コラム

サンライトヒューマンTDMC代表の森田 晃子です。

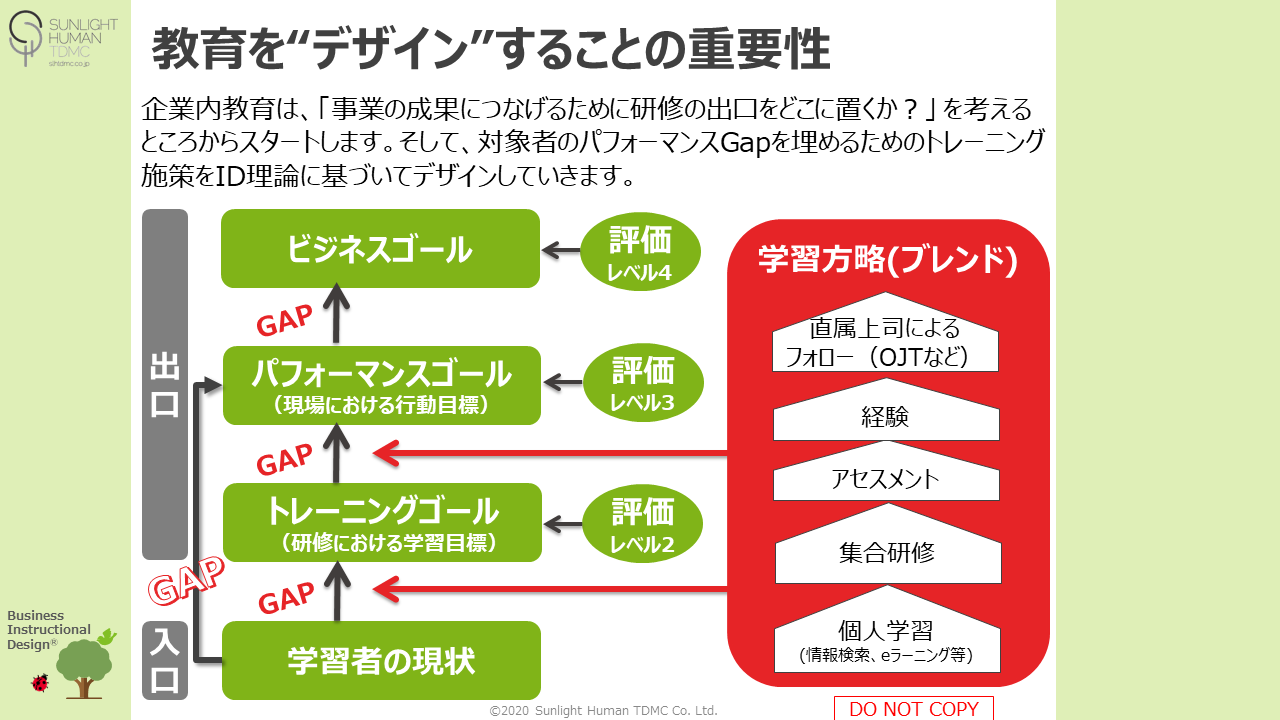

前回に引き続き、参加者を的確にゴールに導く「研修資料」の作り方を見ていきましょう。今回は「進行スライド」の作り方を中心に説明します。

前回の続きです。

では、具体的に研修ツール作成の話に移りましょう。

私が、研修を担う場合は、進行スライド・ワークシート(スキルの場合)・テスト(知識の場合)・アンケートの4点は、パッケージとしてご用意しています。それぞれについてご紹介していきます。

●研修資料の開発①(進行スライド)

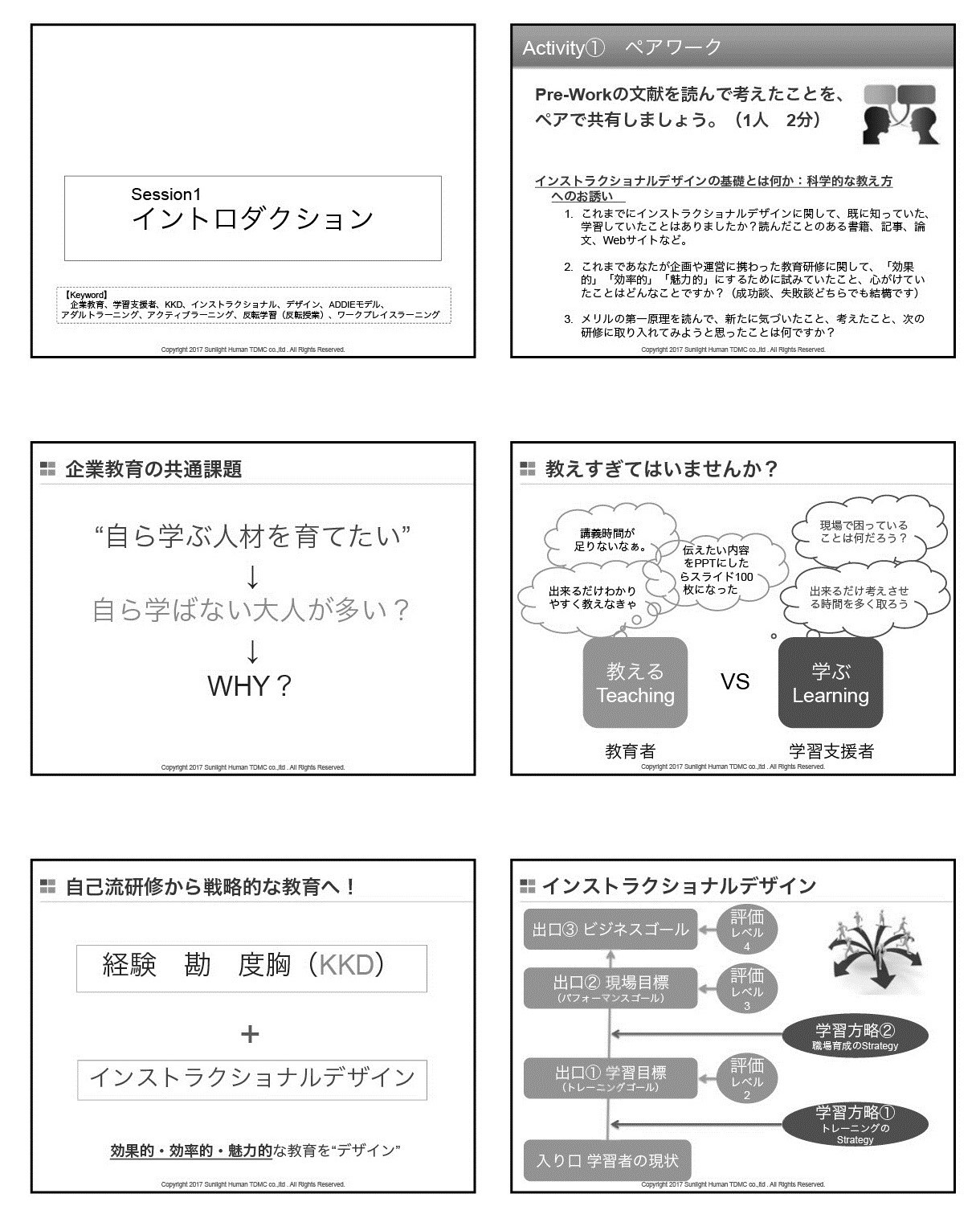

進行スライドは、その名のとおり、当日の集合研修の進行時に、投影して利用するものです。PowerPointで作成しています。

教育の全体像(アジェンダ)、この集合研修の目的、ワークをするためのインプット講義、グループワークのテーマや進め方、課題の提出方法など、すべてを進行スライドに盛り込みます。

研修の全体像と、その中での集合研修の位置づけや意図の理解は非常に重要です。進行スライドに盛り込み、参加者がきちんと理解できるように必ず丁寧に伝えるようにしてください。

スライドを作っていく中で、ミクロデザインの矛盾に気がつくことがあります。途中で「この流れはおかしい」という違和感や「このグループワークの時間は短すぎる」といった問題点がより具体的にイメージできるようになるからです。最初の設計に不備があった場合には、戻りながらミクロデザインと進行スライドの精度を徐々に上げていきましょう。

[図表]進行スライドのサンプル

※弊社の「ビジネスID講座」のイントロダクションで用いているスライドの一部です。

◀◀魔法の人材教育【連載 第19回】参加者を的確にゴールに導く「研修資料」の作り方①

▶▶魔法の人材教育【連載 第21回】参加者を的確にゴールに導く「研修資料」の作り方③

著書

タグ

関連記事

コラム

コラム

コラム

コラム

詳細検索

注目キーワード

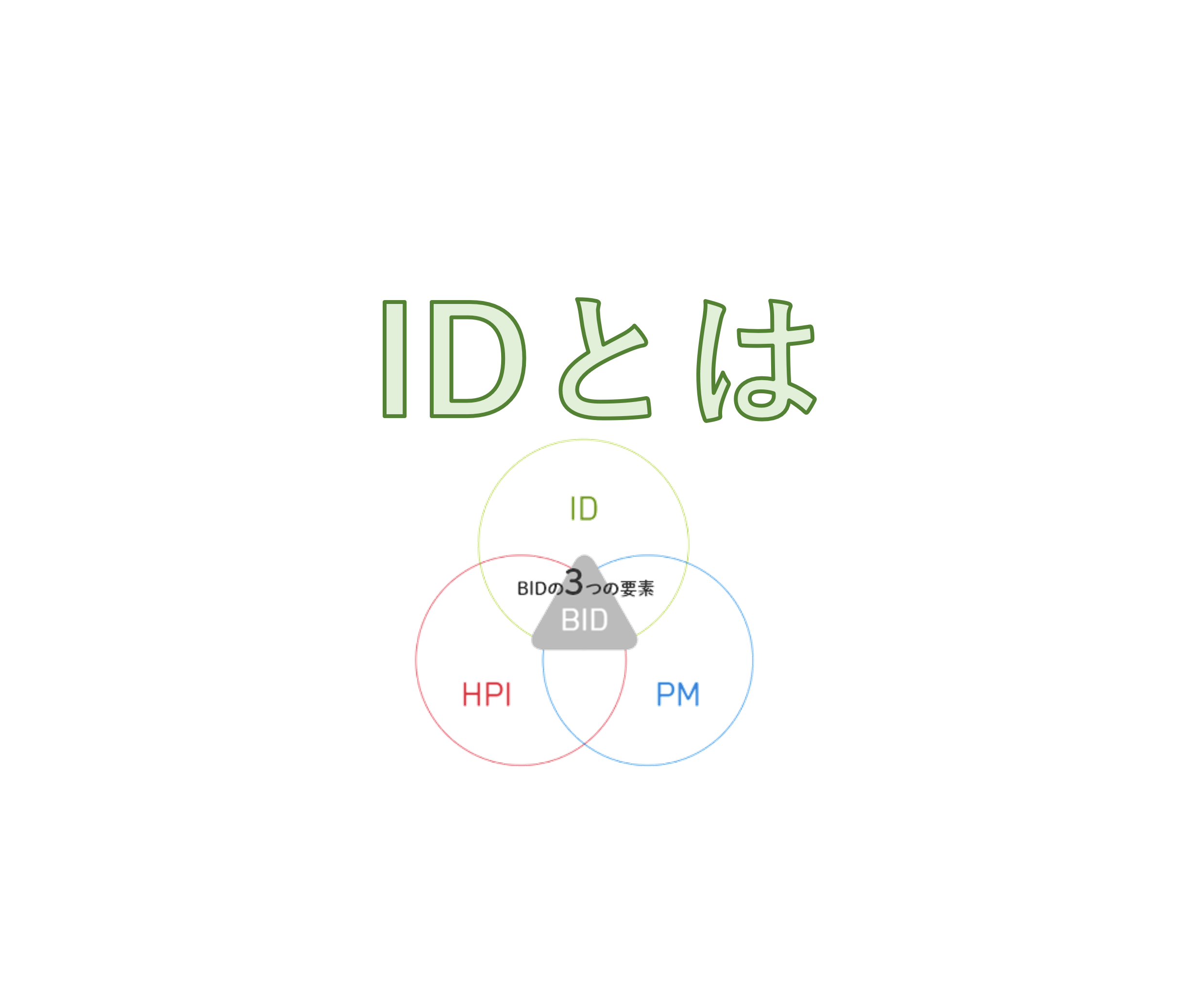

ID(インストラクショナルデザイン)とは

【教育部門インタビュー】

小野薬品工業株式会社 様

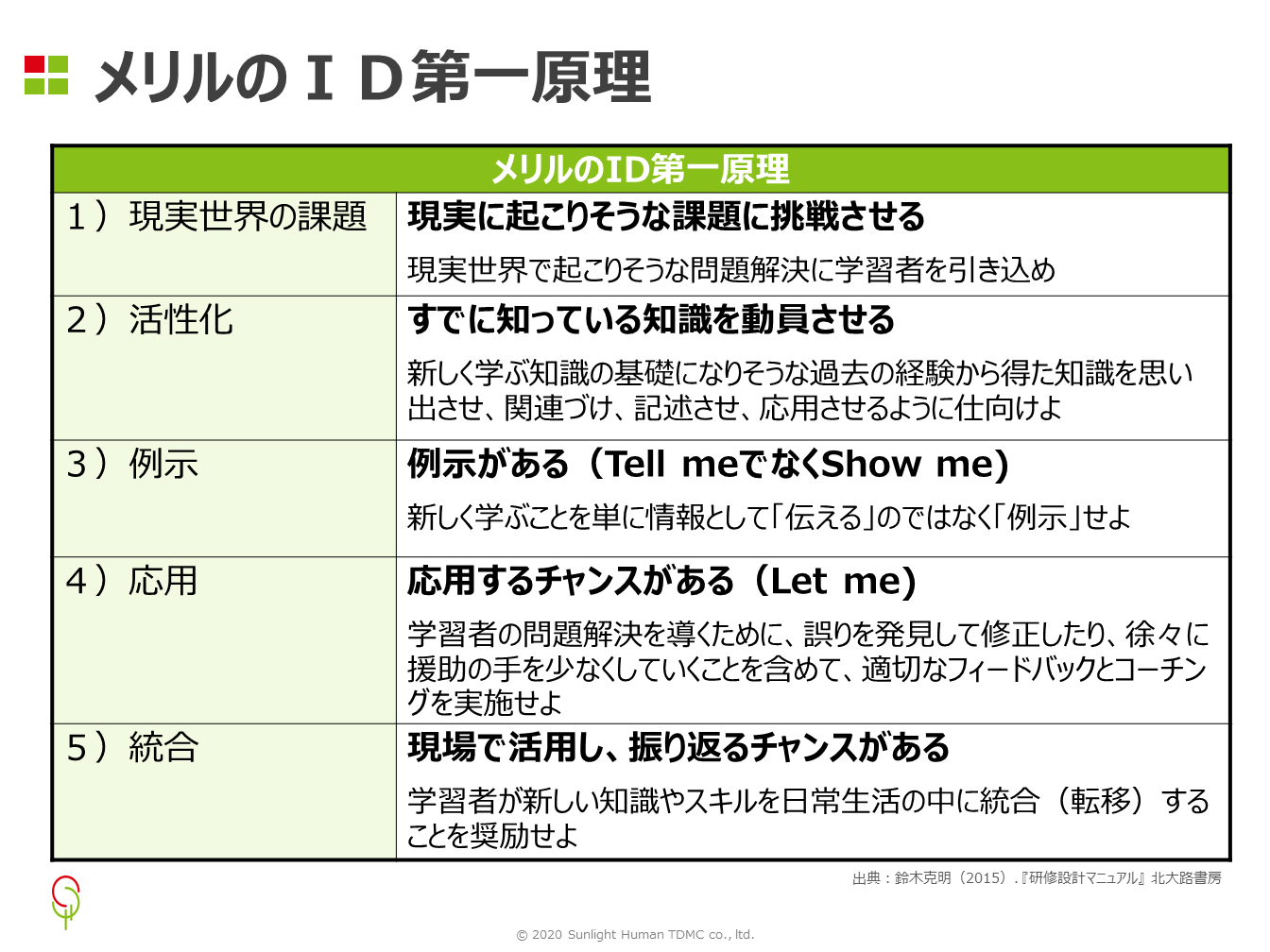

メリルのID第一原理とは

【ワークプレイスラーニングを考える】

第5回 未来に向けてどんな人財を目指すか

人を育てるのはOff-JTか?OJTか?

今求められるのはOJTも含めたグランドデザイン

おすすめの記事